(di Davide Rossi e Lorenzo Salimbeni) La fine della Prima guerra mondiale nel novembre 1918 non significò l’immediata pacificazione del Continente, tormentato da rivendicazioni nazionaliste desiderose di stravolgere i confini e dai fermenti rivoluzionari ispirati dalla rivoluzione bolscevica. La spedizione di Gabriele d’Annunzio a Fiume alla testa dei suoi legionari rappresentò per l’Italia l’appendice più eclatante del conflitto, mentre missioni militari erano dislocate in varie aree di crisi (Carinzia Slesia, ecc.) ed un significativo contingente cercava di mantenere sotto controllo la turbolenta Albania. Fissato il confine settentrionale italiano con l’Austria dal Trattato di Saint-Germain, sarebbe stato il Trattato di Rapallo, firmato il 12 novembre 1920, a definire quello con il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, spostando lungo il fiume Iudrio, e quindi sensibilmente più a est (tanto da includere circa 400.000 tra sloveni e croati) la frontiera stabilita al termine della Terza guerra d’indipendenza, oltre mezzo secolo prima. Dopo tanto immobilismo iniziò la vicenda di quello che è stato definito “il confine mobile”, alla luce dei tanti aggiustamenti che avrebbe subito nel Novecento.

A Rapallo non si determinò solamente il tracciato confinario lungo la displuviale delle Alpi Giulie tra Italia e quello che pochi anni dopo sarebbe diventato il Regno di Jugoslavia, ma anche si dette vita allo Stato Libero di Fiume che, una volta sgomberata la Reggenza Italiana del Carnaro con i combattimenti del Natale di Sangue, avrebbe avuto vita breve. Già nel marzo 1922 irredentisti locali, supportati da squadristi, rovesciarono il presidente eletto Riccardo Zanella creando i presupposti per i successivi accordi tra Roma e Belgrado, che nel 1924 portarono alla spartizione dello staterello ed all’annessione di Fiume all’Italia.

Nella primavera del 1941 la Seconda guerra mondiale investì anche la Jugoslavia, rapidamente sconfitta dalle truppe dell’Asse e spartita a tavolino: all’Italia venivano annesse la Slovenia meridionale (come provincia autonoma di Lubiana), Spalato (con un regime particolare onde agevolare le comunicazioni ed i traffici con lo Stato Indipendente Croato) e Cattaro, che andavano a costituire il Governatorato di Dalmazia assieme a Zara (entrata a far parte del Regno d’Italia come exclave già per effetto del Trattato di Rapallo). La catastrofe dell’8 settembre 1943 portò all’irruzione in forze tanto delle bande partigiane jugoslave che scatenarono la prima ondata di stragi nelle foibe (un migliaio le vittime nell’entroterra istriano ed in Dalmazia) quanto delle truppe tedesche: eccezion fatta per Zara, che rimase legata alla Repubblica Sociale Italiana, il resto della Dalmazia fu attribuito alla Croazia del poglavnik Ante Pavelić, mentre le province di Udine, Gorizia, Lubiana, Trieste, Pola e Fiume rientravano nella Zona di Operazioni Litorale Adriatico, un Governatorato militare in cui i poteri della R.S.I. erano minimi. La fine del conflitto portò all’occupazione della Venezia Giulia e di Fiume da parte dell’esercito jugoslavo, all’intervento anglo-americano che allontanò da Trieste, Gorizia e Pola dopo 40 giorni di stragi nella foibe le milizie comuniste e alla disputa per la ridefinizione del confine italo-jugoslavo.

Non fu sufficiente a dirimere tali questioni il Trattato di Pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, a causa del quale Istria, Fiume e Zara, ove era in corso l’esodo del 90% della comunità italiana autoctona, venivano cedute alla Jugoslavia di Tito, poiché appena nel 1954 Trieste passava all’Amministrazione civile italiana e la ex Zona B del mai costituito Territorio Libero di Trieste all’Amministrazione civile jugoslava. Le grandi celebrazioni del 4 novembre 1954 ribadirono l’italianità del capoluogo giuliano e la questione del confine orientale cominciò a sparire dall’attenzione dell’opinione pubblica nazionale.

Eppure la vicenda non era ancora conclusa.

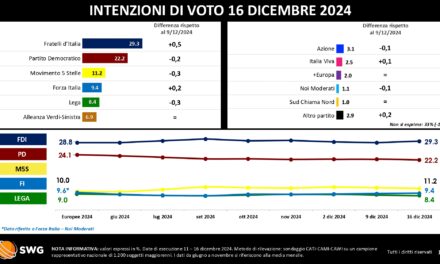

Dal punto di vista prettamente internazionalistico, infatti, la sovranità sui distretti di Buie e di Capodistria era ancora formalmente italiana, essendo quella di Belgrado una presenza teoricamente solo amministrativa. D’altro canto il Memorandum di Londra che nell’ottobre 1954 aveva creato i presupposti per la fine dell’amministrazione militare angloamericana a Trieste (Zona A) e jugoslava nella Zona B, anche giocando su tecnicismi e ambiguità linguistiche, lasciava alla trattativa bilaterale tra Roma e Belgrado il compito di concludere la vicenda. La retorica della dittatura comunista non perdeva occasione (soprattutto nei momenti di crisi politica ed economica) per riaccendere gli animi in merito alla sorte di Trieste; mentre da parte italiana il tracollo del patriottismo e dell’interesse per le terre storicamente italiane dell’Adriatico orientale lasciava la questione del confine orientale ad esclusivo appannaggio dell’opposizione parlamentare missina, delle rivendicazioni delle associazioni degli esuli adriatici e del dibattito politico locale, trovandosi la città di San Giusto in prima linea ed essendovi affluite migliaia di profughi istriani. Le grandi imprese italiane vedevano nella Jugoslavia nominalmente socialista, ma aperta alle influenze occidentali, un partner interessante, tanto che la FIAT apriva stabilimenti a Kragujevac producendo Zastava con brevetti italiani (nella foto la visita del dittatore Tito in Fiat con Gianni Agnelli) e l’ENI si interfacciava con l’ente petrolifero croato per avviare trivellazioni nell’Adriatico.

Perché andare a turbare questi affari con rivendicazioni territoriali che sapevano tanto di patriottardo? Il Sessantotto con i suoi slogan e le sue idee avrebbe definitivamente posto in secondo piano l’interesse nazionale rispetto alle rivendicazioni sociali e civili. Le aperture a sinistra della Democrazia Cristiana, inoltre, si rivolgevano a socialisti e comunisti, i quali – in misure e forme diverse – avevano nel modello titoista un punto di riferimento, dalla sua posizione di Non allineato terzomondista alla figura di combattente partigiano (siamo negli anni in cui la vulgata resistenziale prende definitivamente piede), passando per il suo modello economico dell’autogestione.

Insignito di un’alta onorificenza della Repubblica italiana in occasione di una visita di Stato e osannato dagli operai durante la visita alla Fiat di Torino, Josip Broz “Tito” era un interlocutore privilegiato al quale non si potevano certo chiedere retrocessioni territoriali, tanto più che gli Stati Uniti premevano affinché si concludesse ufficialmente la vertenza confinaria al fine di stabilizzare un regime che i moti studenteschi di Zagabria avevano rischiato di mettere in cattiva luce. Se la diplomazia italiana cercava di destreggiarsi per ottenere adeguate contropartite, Aldo Moro voleva imitare la Ostpolitik di Willy Brandt e, nel clima di distensione che fece seguito alla conferenza di Helsinki sulla stabilità dei confini in Europa, attivò un canale segreto di trattativa con Belgrado. La Farnesina venne bypassata e fu Eugenio Carbone, ambiguo e chiacchierato direttore generale del Ministero dell’Industria, nonché fedelissimo dello statista pugliese, a condurre la trattativa che sarebbe sfociata negli accordi di Osimo.

Nella località marchigiana il 10 novembre 1975, in maniera repentina e quasi clandestina, i plenipotenziari italiani e jugoslavi firmarono il Trattato che riconosceva la sovranità jugoslava sui distretti di Capodistria (oggi in Slovenia) e di Buie (attualmente in Croazia) e ribadiva quella italiana a Trieste, a ridosso della quale si prospettava la creazione di una Zona Franca Industriale. Si sarebbe trattato di un ecomostro che avrebbe sconvolto l’altipiano carsico, una cattedrale nel deserto che avrebbe attirato capitali italiani (in primis in campo automobilistico) e manodopera a basso costo jugoslava, che avrebbe dato vita ad un rilevante insediamento abitativo a ridosso di Trieste, città che viveva, memore delle stragi della primavera 1945, sempre nell’angoscia di trovarsi incistata nel territorio jugoslavo in un posizione facilmente attaccabile. Considerazioni di carattere patriottico ed ambientale, la sorpresa (anche da parte di esponenti locali delle forze di governo) per essersi trovati di fronte al fatto compiuto senza alcun coinvolgimento nel processo decisionale che aveva portato ad una risoluzione così impattante per il capoluogo giuliano e la disperazione della comunità esule, la quale vedeva l’ennesima cessione delle proprie terre d’origine alla Jugoslavia in cambio di nulla, portarono a significative proteste.

Mentre nel resto d’Italia la notizia passava quasi inosservata, a Trieste esuli ed organizzazioni giovanili missine guidavano le proteste in piazza, mentre un crescente consenso si raccoglieva attorno ad un comitato trasversale che, invece di un provvedimento prettamente economico, chiedeva l’istituzione di una Zona Franca per tutta la provincia, ribadiva la propria italianità declinata secondo l’applicazione di un’autonomia effettiva e respingeva il progetto industriale sull’altipiano carsico. Lo strapotere democristiano in città fu travolto dalla Lista per Trieste che nacque da questo movimento civico e portò uno dei suoi leader, il liberale Manlio Cecovini, allo scranno di Sindaco in un Consiglio comunale che annoverava tra gli eletti Giorgio Almirante e Marco Pannella. Il laboratorio politico triestino in effetti, in anticipo sul resto d’Italia, ha aperto le strade al fenomeno del civismo locale (tanto che la Lega Nord, nel muovere i primi passi, guardò proprio a quell’esperienza), parlava apertamente di lotta alla partitocrazia e costringeva i poteri romani a recedere dai propositi così invasivi in merito al retroterra giuliano (era stata ipotizzata anche una strepitosa idrovia da Monfalcone a Lubiana che non teneva in alcuna considerazione la geomorfologia locale).

I successivi accordi di Roma definirono il miserrimo risarcimento che Belgrado doveva versare ai legittimi proprietari che si erano visti confiscare e nazionalizzare beni immobili nella ex Zona B del mai costituito Territorio Libero di Trieste, con una rateizzazione che prevedeva il primo pagamento nel 1990. L’implosione della Jugoslavia interruppe tale flusso finanziario, la cui eredità spettò agli Stati successori per competenza territoriale, Slovenia e Croazia. Lubiana versò una somma stabilita in maniera unilaterale e Zagabria non si è ancora occupata della questione, il tutto nell’inerzia della diplomazia italica. Mentre in Italia imperversava Tangentopoli, il riconoscimento dell’indipendenza slovena e croata non fu subordinato alla ridiscussione (o a nessun’altra forma risarcitoria) del confine fissato a Osimo.

Sembra proprio che quel 10 novembre 1975 il confine sia stato determinato in maniera ormai immodificabile e che l’interesse nazionale, che avrebbe dovuto dirigere la politica estera nella ex Jugoslavia, sia stato considerato un orpello sovranista del quale fare a meno.