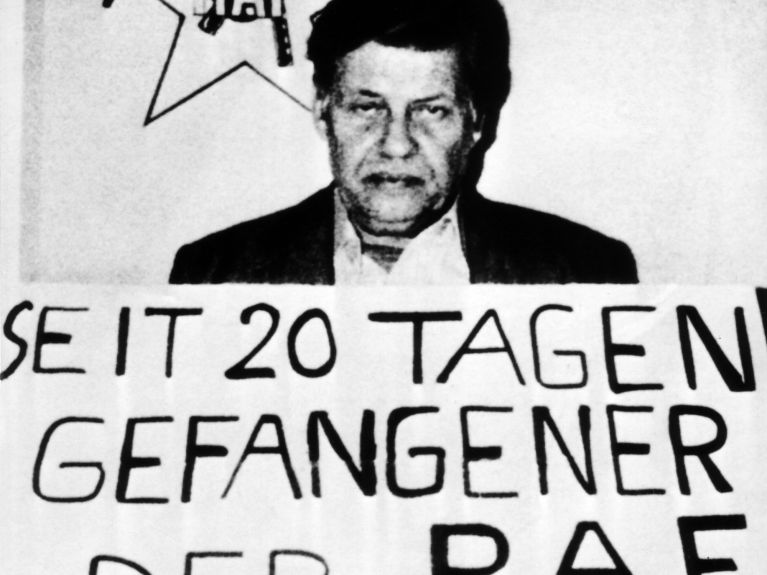

(di Carlo Lombardi) Nel 1977 in Germania e nel 1978 in Italia, due figure centrali della vita pubblica furono sequestrate e uccise da gruppi armati rivoluzionari. Hanns Martin Schleyer, ex nazional socialista, dirigente dell’industria tedesca, fu rapito dalla Rote Armee Fraktion.

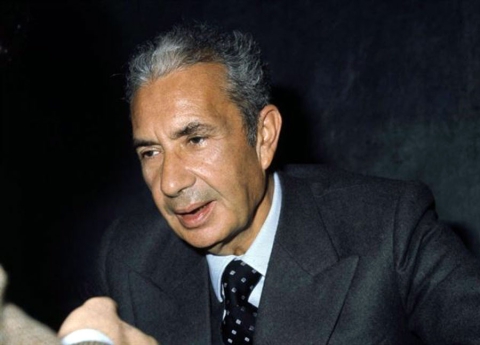

Aldo Moro, principale artefice del tentativo di dialogo tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista Italiano, cadde nelle mani delle Brigate Rosse. Due eventi distinti, ma speculari, che misero in crisi le rispettive democrazie, rivelandone vulnerabilità profonde.

Schleyer, presidente della Confindustria tedesca (BDI) ed ex membro del partito nazionalsocialista, rappresentava per la RAF il volto della restaurazione autoritaria in abiti democratici.

Moro, per le BR, era il simbolo di un progetto politico che integrava il dissenso per superarlo nella sintesi, un “compromesso storico” giudicato più pericoloso della repressione. In entrambi i casi, l’attacco non fu solo contro l’individuo, ma contro il sistema di rappresentanza e legittimità che essi incarnavano.

Il sequestro Schleyer fu parte di una strategia che mirava a scardinare le strutture dello Stato attraverso una pressione coordinata: il dirottamento del volo Lufthansa 181 da parte dell’alleato Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina si inserì in questa logica. I dirottatori chiedevano il rilascio di 11 membri della RAF detenuti a Stammheim, e due palestinesi detenuti in Turchia

Lo Stato tedesco rispose con fermezza: il rifiuto di trattare, l’impiego delle forze speciali e la gestione centralizzata della crisi portarono alla liberazione degli ostaggi del volo, ma non evitarono la morte di Schleyer cui segui la morte in carcere di alcuni detenuti della RAF, ufficialmente per suicidio . L’impatto sociale e simbolico fu profondo. La scelta di rigore venne difesa, ma generò anche un senso di inquietudine e colpa diffuso. L’impressione che lo Stato fosse disposto a sacrificare vite pur di difendere la propria coerenza legale portò a riflessioni sull’equilibrio tra legalità e umanità, tanto più acute in un paese ancora alle prese con la propria eredità storica.

In Italia, il sequestro Moro scoperchiò una crisi più vischiosa, attraversata da esitazioni, lettere pubbliche, un asserito memoriale mancante e silenzi imbarazzati. La sua prigionia mise a nudo le fratture interne al sistema politico, rivelando divergenze irrisolte all’interno della DC e del quadro istituzionale. La linea della fermezza fu perseguita, ma a caro prezzo. Alla fine, la morte di Moro segnò la fine della cosiddetta politica solidarietà nazionale e l’avvio di una lunga fase di immobilismo politico. Il ritorno al centrismo, espresso dalla formula del pentapartito, inaugurò una stagione apparentemente stabile ma sempre più autoreferenziale, che cristallizzò un sistema chiuso all’innovazione, destinato a esaurirsi con la fine della Prima Repubblica.

In Germania, il terrorismo si era saldato a una critica radicale del cosiddetto modello renano di capitalismo, giudicato opaco, tecnocratico e fondato su continuità sociali e istituzionali che, per alcuni, mai avevano davvero spezzato il legame con il passato autoritario. La RAF vedeva nell’ordine postbellico non un nuovo inizio, ma una trasposizione modernizzata dell’antico potere. La loro azione, pur motivata da un intento di rottura, ignorava la complessità di un contesto democratico che, pur con limiti, aveva intrapreso un faticoso processo di stabilizzazione.

In Italia, la critica radicale assumeva i contorni della guerra civile mancata: lo Stato veniva vissuto da una parte della sinistra extraparlamentare non come spazio da trasformare, ma come struttura irriformabile. Le BR agirono non solo contro la repressione, ma contro ogni tentativo di compromesso, colpendo proprio il suo architetto più credibile. Da quel momento, la politica italiana rinunciò a ogni progetto di grande inclusione.

Le vicende di Schleyer e Moro si collocano, in definitiva, nel cuore irrisolto della transizione democratica postbellica. Né in Germania né in Italia si riuscì pienamente a superare il trauma della guerra e a sciogliere i nodi lasciati aperti dalla fine del regime precedente. La Germania scelse la via della razionalizzazione giuridica e istituzionale, l’Italia quella dell’inclusione consensuale; entrambe, tuttavia, lasciarono zone grigie irrisolte. I due delitti, così diversi nella loro dinamica, finiscono per rappresentare il permanere di questioni storiche non pienamente elaborate tra cui la continuità delle élite, l’ambiguità del patto democratico, il senso di appartenenza ad uno Stato percepito come incompleto.